CPUはプログラムの処理速度に関わるパーツであるため、パソコンの作業効率を左右します。CPUの表記やスペックの意味を理解することで、3DCG制作に最適な製品を選べるようになります。

またCPUを購入の際は、マザーボード、メモリとの相性も考慮してください。

CPUを選ぶ際に見るべきポイントは、大きく4つです。

- ビット数(前提:64-bit CPU)

- 動作周波数=定格クロック(優先度:高)

- コア数(優先度:中)

- キャッシュメモリ(優先度:低)

Amazonで高評価商品をチェック

3DCG制作者向けのパソコン、CPU以外のパソコンパーツについては、以下の記事をご覧ください。

3DCG制作のおすすめデスクトップPC【初心者/中級者/上級者】(BTOパソコンメーカー9選)

CPU:制御・演算を行う=データ処理速度に影響する(パソコンの性能を決定づける)

CPUには、デスクトップモデル(デスクトップパソコン向け)とモバイルモデル(ノートパソコン向け)とがあります。3DCGを行う場合、基本的にデスクトップパソコンを使用することが多いです。

・デスクトップPC(BTOパソコン):パソコンを自作する(自分でPCパーツを揃えて、自分で組み立てる)のが面倒な場合は、BTOパソコンを検討してください。

ネット上で構成パーツを指定するだけで、組み上がったパソコンが自宅に届きます。自作PCでありがちな、パーツ選びのミスも起こりません。出荷前に起動テストされているため、届いたらすぐにパソコンを使用できます。

3DCG制作のおすすめデスクトップPC【初心者/中級者/上級者】(BTOパソコンメーカー9選)

・ノートパソコン:3DCG制作のような重たい作業も、ノートPCで可能です。自宅でも色んな場所で作業したい、出先で作業したい、と思っているならノートPC一択です。パソコンに機動性を重視しない場合は、デスクトップPCの方が割安です。

この記事では、デスクトップモデル(デスクトップパソコン向け)のCPUを主に解説します。

以下2つのメーカー(ブランド)のうち、どちらかを選びます。

- Intel(Core)参考:インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

- AMD(Ryzen)参考:AMD デスクトップ・プロセッサー

CPUは発売時期によっては大きな性能差があるため、各用語について理解したうえで、それぞれの製品を比較検討してから購入しましょう。

CPUは頭脳(CPUの性能が高いほどデータ処理速度が速い)

Central Processing Unit:中央演算処理装置

CPUは、人間でいうところの「頭脳」にあたります。

ストレージ(HDD・SSD)、メモリ(RAM)、マウス、キーボード、様々な周辺機器などからデータを受け取り、CPUが制御・演算を行います。

CPUはいわば頭の回転の速さのことで、CPUの性能が高いほどデータ処理速度が速いです。

参考:コンピューターの中枢を担うCPU

・ストレージ(HDD・SSD):画像や動画、テキスト、音声など様々なファイル(データ)を保存するための機器です。ストレージの種類には、PC内臓・外付け・オンラインがあります。複数の手段でバックアップしておくと良いでしょう。

SSD・HDDとは?PCパーツのストレージ選びで失敗しない方法とおすすめを初心者向けに徹底解説

・メモリ(RAM):CPUとストレージとの間でやりとりするデータやプログラムを一時的に保存する記憶装置です。

基本的には、CPUの性能によってパソコン自体の性能の良し悪しが決まると思ってください。

PCケース内にあるマザーボードの所定の位置に、CPUをセットする場所があります。

・PCケース:性能には影響しませんが、PCケースによってエアフローによる冷却性能(各パーツをどれだけ冷やせるか)は異なります。

PCケースとは?PCケース選びで失敗しない方法とおすすめを初心者向けに徹底解説

・マザーボード:CPU・メモリ・ストレージ・グラフィックボード・電源ユニットなど、全ての部品はマザーボード(基盤)に接続されます。

マザーボードとは?PCパーツのマザーボード選びで失敗しない方法とおすすめを初心者向けに徹底解説

CPUは2種類から選択(Intel・AMD)※どちらを選んでもOK

CPUを製造しているメーカーといえば、Intel(インテル)とAMD(エーエムディー)とがあります。ともにアメリカの会社です。

両社は1980年代から激しい競争を繰り広げてきました。一時期、ほぼIntelの独占市場となりましたが、AMDが持ち直しています。実質的な性能にあまり違いは無いため、どちらのメーカーの製品を選んでも正解です。

参考:AMDのRyzenシリーズはIntelのCPUとは何が違うの?おすすめはどれ?

参考:「Core i」と「Ryzen」の違いを徹底比較!各CPUが適している作業・業務は何か?

参考:【デスクトップ】「Core」と「Ryzen」の違いを比較【ざっくり解説】

YouTube:【ゆっくり解説】Intel vs AMD CPU 性能をめぐる戦争

| CPUメーカー | プロセッサー (CPUのブランド) | 特徴 ※大まかな傾向 | Amazonリンク |

|---|---|---|---|

| Intel | Core Core i9 Core i7 Core i5 Core i3 Core X(ハイエンド) | シングルスレッドの性能が高い。 動画編集、テレワーク、オンライン授業、Web会議に向く。 | CPU-Intel |

| AMD | Ryzen Ryzen9 Ryzen7 Ryzen5 Ryzen3 Threadripper(ハイエンド) | マルチスレッドの性能が高い。 3Dモデリング、プログラミングでのソースコードのビルド処理、科学技術計算に向く。 | CPU-AMD |

注意:CPUの搭載には制限がある(CPUに対応したマザーボードでなければ動作しない)

CPUを購入しても、マザーボードがそのCPUに対応していなければ動作しません。マザーボードのCPUソケット、電源回路、チップセット、BIOSのすべてが対応している必要があります。

マザーボードメーカーがWebサイトで公開しているCPU対応表を確認しましょう。

参考:CPUの取り付け場所

・マザーボード:CPU・メモリ(RAM)・ストレージ(HDD/SSD)・グラフィックボード(GPU)・電源ユニット(PSU)など、全ての部品はマザーボード(基盤)に接続されます。マザーボードによって対応するCPU・GPU・メモリの最大容量が異なるため、注意が必要です。またサイズ(フォームファクタ)によっては、所有するPCケースに収まりません。

マザーボードとは?PCパーツのマザーボード選びで失敗しない方法とおすすめを初心者向けに徹底解説

チップセット(ブリッジ):CPUと各機器との橋渡し役

チップセットは、パソコンに接続されている各パーツの動作を管理、橋渡しをする集積回路です。

CPUと各機器との橋渡し役を担うことから、チップセットは「ブリッジ」とも呼ばれます。

チップセットはマザーボードの集積回路の一部となっていたり、CPUと一体化していたりしています。よってチップセット単体の交換はできません。

Intel CPUのチップセット、AMD CPUのチップセットによって、対応するマザーボードの種類が変わります。チップセットは、CPUを設計製造している会社であるIntel、AMDがセットで製造しています。

製造されたチップセットは、マザーボードに搭載される形で提供されています。

参考:チップセットとは?それぞれの違いと見方・選び方について解説

参考:チップセットとは

YouTube:Intel チップセット Z690, H670, B660, H610 は、何が違うのか?どれを買えばいいのか?

CPUの表記の意味(ブランド、グレード、世代、シリーズ、型番、規格)

Intel(Core)とAMD(Ryzen)とでは、CPUの表記が異なります。表記のルールを知ることで、CPUの性能を理解できます。

参考:CPU末尾のアルファベットを解説!性能や内臓GPUの有無、消費電力の目安など

Intel(Core)のCPU表記

Intel Core i9-13900Kの例

グレードとは:

「i」の後ろの数値が大きいほど性能が高いです。

世代とは:

上記の場合だと13世代となります。数値が大きいほど性能が高いです。

型番とは:

数値が大きいほど性能が高いです。

規格とは:

末尾のアルファベットをサフィックスと呼びます。各アルファベットには意味があるため、下記の表をご参照ください。

規格の意味(Intel製のCPU)

Intel製のCPUには、デスクトップモデル(デスクトップパソコン向け)とモバイルモデル(ノートパソコン向け)があります。

3DCG制作をやる場合、一般的にデスクトップパソコンの使用が多いため、デスクトップモデルの規格(サフィックス)のみご紹介します。

公式(Intel):ゲーム・コンピューター向けのインテル® プロセッサー名

| 規格 | 意味 |

| 無印 | 基準となる製品です。 |

| K | オーバークロックできる製品です。 オーバークロックは、定格の最高を上回る周波数で駆動させることです。 例えば、定格で2.5GHzのCPUを3.0GHzで駆動させます。 CPUには、一定の負荷がかかります。オーバークロックにはマザーボード側の対応が必要です。 |

| F | CPU内蔵グラフィックスを搭載していないため、別途グラフィックカードの購入が必要な製品です。 |

| KF | KとFを組み合わせた内容です。オーバークロック可能かつCPU内蔵グラフィックスが非搭載な製品です。 |

| X | クリエイター向けのCore Xシリーズです。コア数が多く高性能です。 |

| XE | クリエイター向けのCore Xシリーズ最上位です。コア数が多く高性能です。 |

| S | 通常よりも消費電力が低くなっており、その分性能が抑えられています。 |

| T | Sよりも省電力機能を強化した製品です。 |

| KS | KとSを組み合わせた内容です。オーバークロック可能かつ通常より省電力となった製品です。 |

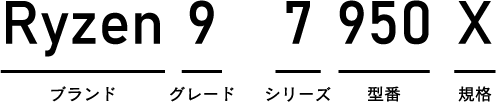

AMD(Ryzen)のCPU表記

Ryzen 9 7950Xの例

グレードとは:

数値が大きいほど性能が高いです。

シリーズとは:

数値が大きいほど性能が高いです。

型番とは:

数値が大きいほど性能が高いです。

規格とは:

末尾のアルファベットをサフィックスと呼びます。各アルファベットには意味があるため、下記の表をご参照ください。

規格の意味(Ryzen製のCPU)

Ryzen製のCPUには、デスクトップモデル(デスクトップパソコン向け)とモバイルモデル(ノートパソコン向け)があります。

3DCG制作をやる場合、一般的にデスクトップパソコンの使用が多いため、デスクトップモデルの規格(サフィックス)のみご紹介します。

| 規格 | 意味 |

| 無印 | 基準となる製品です。 |

| G | CPU内蔵のグラフィックスを搭載している製品です。 |

| X | ベースクロックが、通常より高く設定された製品です。 |

| XT | ブーストクロックが、Xより高く設定された製品です。 |

CPUと関連の深いPCパーツ「グラフィックボード(GPU)」「PCモニター」「ケーブル(HDMI/DisplayPort)」

クリエイターが使用するパソコンの場合、CPUの性能に見合ったグラフィックボード(GPU)が必要です。

以下の記事を参考にしてみてください。

・グラフィックボード(GPU):グラフィックボードは、画像処理に特化して計算を行うGPU(半導体チップ)を搭載しています。CG制作・映像編集などを行うクリエイター向けパソコンには、必ず搭載されています。CPUに内蔵されたGPUより高性能で、処理が高速です。

グラフィックボード(GPU)とは何かを確認、クリエイター(3DCG制作)向けおすすめ紹介

・グラフィックボード(GPU)の設定:グラフィックボードの設定を見直してみましょう。

-色深度(RGBそれぞれが表示できる色数)を10bitに設定

-ドライバーの更新(不具合の修正・アップデート)

・PCモニター:グラフィックボード(GPU)の端子とPCモニターとの端子を、ケーブル(HDMI/DisplayPort)で繋いで使用します。クリエイター向けのPCモニターは主に「解像度」「色深度」「輝度(ダイナミックレンジ)」が一般的なPCモニターより高く設定され、「色域」を定めた造りとなっています。

クリエイター向けPCモニターおすすめ3選(主に3DCG制作)「色深度」「色域」「HDR」とは

・カラーマネジメントPCモニター:プロのクリエイターが使う、正確な色調整・色再現ができるPCモニターです。キャリブレーションによって、ディスプレイの「経年劣化」と「色の個体差」をカバーします。

カラーマネジメントモニターのおすすめ2選(クリエイターのためのキャリブレーションとは)

・ケーブル(HDMI/DP/USB):ポート(端子)の性能に合うケーブル規格を選びます。ケーブルの規格によっては、グラフィックボード(GPU)やPCモニターなど各機器の性能を発揮できません。

ケーブル選びに重要な「帯域幅」「リフレッシュレート」も解説しています。

PCとPCモニターとを繋ぐケーブル「HDMI」「DisplayPort(DP)」「USB Type-C」「Thunderbolt」/帯域幅/リフレッシュレート/Wi-Fi 6E/Bluetooth

・PCスピーカー:音声ファイルの再生に使うため、映像制作に必須。パソコンにケーブルを繋ぐだけで使えるスピーカーです。PCまたはPCモニターに内蔵されたスピーカーより高音質・大音量で、安価なPCスピーカーでも作業環境を改善できます。

パソコンの音が小さい、出ない、おかしいを解決「PCスピーカー」おすすめ2選/Creative「Pebble」/Anker「Soundcore」各シリーズ比較

CPUのスペックを見るときの用語(コア数、スレッド数、動作周波数、キャッシュメモリ)

CPUを選ぶときのチェックポイントは、以下の5つです。

- コア数:実際にデータを処理する部分の数

- スレッド数:1コアあたり1スレッドを処理

- 動作(クロック)周波数:1秒間におけるクロック(周期的な電気信号)の発生回数

- キャッシュメモリ:一時的なデータの置き場のことで、参照時間を短縮する

- TDP:最大消費電力の目安(CPUにかかる負荷に応じて消費電力は変化)

Amazonで一番売れてるCPUをチェック

コア数:実際にデータを処理する部分の数

コアは、実際にデータを処理している部分です。

以前のCPUは1コアでしたが、現在のCPUはマルチコア(複数のコアを束ねた状態)が一般的で、より性能を高めています。

作業する人員(頭脳)を増やすようなイメージ(1人より2人、2人より4人、4人より6人で作業したほうが効率的)です。

基本的には、コア数が多いほど処理能力が上がるため、作業時間が短縮します。

※コア数が多いほどスレッド数も多いため、複数のアプリケーションを同時起動した際の処理性能が高くなります。

以下は、コア数ごとの呼び方です。

- 2:デュアルコア

- 4:クアッドコア

- 6:ヘキサコア

- 8:オクタコア

スレッド数:1コアあたり1スレッドを処理

スレッドとは、CPUの1コアが処理できる最小単位の仕事のことです。

頭脳であるコアが1度にできる処理は1つだけで、並行処理はできません。1コアあたり1スレッドを処理できるため、通常はコア数が2ならスレッド数も2となります。

アプリケーションを複数起動する場合は、マルチコア、マルチスレッドが有効です。

ですが、マルチスレッドに対応していないアプリケーションもあります。

マルチスレッドに対応していないアプリケーションを使用する場合は、コア数やスレッド数の多さよりも、コア自体の動作周波数を重視したほうが処理速度の向上が見込めます。

参考:CPUのコア・スレッドって何?本当に処理能力の高いCPUとは!

参考:【CPUの基本】図解でよくわかる「マルチコア / スレッド」の意味

- 同時マルチスレッディング(ハイパースレッディング・テクノロジー)

- 同時マルチスレッディングは、コアが通常ならば休んでいた時間にも稼働させる技術です。

原則、1コアあたりの処理能力は、1スレッド(1つの仕事)です。

ですが同時マルチスレッディングを使えば、1つのコアに複数のスレッド(仕事)を並行で処理させられます。

同時マルチスレッディングの例)

・8コア(シングルスレッド):8スレッド

↓

・8コア(マルチスレッド) :16スレッド

OSに対して疑似的にコアが2つあるように見せているだけなので、コアの処理性能が2倍になるわけではありません。

物理的なコア数が多い方が早い

以下の例だと、物理的なコア数が多い16コア16スレッドの方が、8コア16スレッドよりも多くの場合で処理が速いです。

・8コア(マルチスレッド):16スレッド

・16コア(シングルスレッド):16スレッド ←こっちの方が速い

同時マルチスレッディング機能に対応しているCPUは、スレッド数の表記がコア数の2倍で記載されます。

- Intel製CPUでは以下の表記

Hyper Threading Technology(HTT:ハイパースレッディング・テクノロジー)

公式(Intel):ハイパースレッディングとは? - AMD製CPUでは以下の表記

Simultaneous Multi Threading(SMT:同時マルチスレッディング)

参考:Ryzenはなぜ「ゲーム性能だけあと一歩」なのか? テストとAMD担当者インタビューからその特性と将来性を本気で考える

動作(クロック)周波数:1秒間におけるクロック(周期的な電気信号)の発生回数

動作周波数とは、クロック(周期的な電気信号)が1秒間に何回発生するかを表したものです。

※CPUは、演算をクロックごとに行います。

公式(Intel):動作周波数とは?

参考:マイコン・CPUの動作周波数(クロック周波数)とは?初心者向けに意味・定義をわかりやすく解説

- クロックとは:周期的な電気信号

- 複数の電子回路が信号を送受信するタイミングをそろえるために、規則正しく刻まれる周期的な電気信号です。

CPUを含めたコンピュータの各装置は、クロックに合わせて動作します。

1周期(1クロック)にかかる時間が短いほど多くの処理ができます。

動作周波数の多い方が処理能力が高い=高性能

・動作周波数3HzのCPU:1秒間にクロックが3回

・動作周波数6HzのCPU:1秒間にクロックが6回

→動作周波数6HzのCPUの方がより多くの処理ができるため、高性能と言える。

単位は「Hz(ヘルツ)」です。

最近のCPUのクロック周波数は、数百MHzから数GHzが多くなっています。

- 1Hz :クロック信号を毎秒1回発振する

- 1kHz(キロヘルツ):クロック信号を毎秒1千回発振する

- 1MHz(メガヘルツ):クロック信号を毎秒100万回発振する

- 1GHz(ギガヘルツ):クロック信号を毎秒10億回発振する

定格クロックとは:CPUに定められた基本のクロック

CPUのメーカーが安定して動作すると保証する基本のクロックです。CPUの寿命は短縮しません。

一般的に動作周波数(クロック周波数)という場合、定格クロックを指します。

CPUが定格クロックを超えて動作した場合のリスクは以下の通りです。

- CPUの温度が上がるため動作が不安定になる

- CPUの寿命が短くなる

- 消費電力が上がる

動作周波数(クロック周波数)が自動で変化

近年においては、CPUの作業負荷や温度に応じて動作周波数を変化させるものが主流です。

周波数変化タイミングは以下のようになっています。

・作業負荷が低いとき

周波数を下げて省電力化します。

CPUの作業負荷が低い時の動作周波数を「標準動作周波数」と呼びます。

・作業負荷が高いとき

周波数を上げて処理時間を短縮します。

CPUの作業負荷が高い時の動作周波数を「最大動作周波数(ブーストクロック、ターボブースト)」と呼びます。

ただし温度などの要因により、長時間安定してこの周波数が維持されるわけではありません。

・CPU温度が高いとき

周波数を下げて回路を保護します。

オーバークロックとは:BIOS画面で動作周波数を高めに設定し、処理速度を上げること

定格クロックを上回る周波数でCPUを動作させ、任意に処理能力を高めることです。

例えば、定格クロックで3.00GHzのCPUを3.50GHzで動作するよう意図的に設定して使用します。

注意点として、CPUをオーバークロックするとメーカーの保証対象外となります。オーバークロックは、自己責任での実施となることを覚えておきましょう。

参考:オーバークロックとは?オーバークロックのやり方、CPUオーバークロックについてご紹介

参考:オーバークロックとは?パソコンで実施前に確認するべき3つの内容

参考:オーバークロックとはCPUの性能を極限まで高めることだ | 最新のCPUだと伸び幅はそれほど大きくないが、古いCPUなら最大数十%性能が上がることもある!

オーバークロックは、基本的にBIOSの画面で設定します。

BIOSの画面を表示する方法はマザーボードのメーカーによって違いますが、基本的にはパソコンの電源を入れたあとに「F2」キーか「Delete」キーを連打します。

BIOSの画面を出す方法(パソコンの電源を入れたあとの操作)は、基本的に以下の通りです

「F2」キーを連打する主なマザーボードメーカー

・ASROCK

・Intel

「Delete」キーを連打する主なマザーボードメーカー

・ASUS

・BIOSTAR

・GIGABYTE

・MSI

キャッシュメモリ:一時的なデータの置き場のことで、参照時間を短縮する

CPUは基本的にメインメモリ上にあるデータに対して読み書きを行います。ですがよく使うデータをメインメモリまで読み書きしに行く場合、参照に時間がかるため非効率です。

よく使うデータの場合、参照時間が短くて済む近場のキャッシュメモリへ一時的にデータ保存したほうが効率的です。

参考:わわわIT用語辞典 > 索引(キ) > キャッシュメモリ

参考:キャッシュメモリとは?基本構造・原理を図解で説明

キャッシュメモリの特徴(CPUが最初にアクセス、小容量、高速、よく使うデータを置く)

キャッシュメモリの特徴を大雑把にまとめると、以下の通りです。

- CPUとメインメモリとの仲立ちをする

- メインメモリよりも容量が少ない

- メインメモリよりも高速

- よく使うデータを置いておく

CPUがデータを確認する流れは、以下の通りです。

下のパーツほど低速で、CPUがデータを取り出すのに時間がかかります。

CPU

↓

キャッシュメモリ

↓

メインメモリ(RAM)

↓

ストレージ(HDD・SSD)

・各PCパーツの簡単な説明:パソコンを構成する各PCパーツ(CPU・CPUクーラー/メモリ(RAM)/グラフィックボード(GPU)/ストレージ(HDD・SSD)/電源ユニット(PSU)/PCケースなど)の簡単な説明は、以下の記事にまとめています。

PCパーツまとめ一覧(自作したい人のための各PCパーツ解説)

「キャッシュメモリ」「メインメモリ」「補助記憶装置」の違い

CPUが連携しているメモリは、「キャッシュメモリ」「メインメモリ(主記憶装置)」です。

キャッシュメモリとは:CPUの機能、早くて小さい

・参照時間短い(CPUにデータを早く渡せる)

=利用頻度が高いデータを一時保存

・CPUがメインメモリに読み書きする時間を短縮できる

・記憶容量が小さい

メインメモリ(主記憶装置)とは:メモリの機能、遅くて大きい

・参照時間長い(CPUにデータを早く渡せない)

=利用頻度が低いデータを保存

・記憶容量が大きい

・CPUはメインメモリに読み書き行う(Microsoft Wordに文章を打ち込む、など)

・保存せずに電源を切ると、読み書きしたデータは消える(電源を切る前に保存すると、補助記憶装置に保存される)

補助記憶装置とは:ハードディスクの機能、最も遅くて最も大きい

・メインメモリ(主記憶装置)と連携している

CPU⇔メインメモリ⇔補助記憶装置

・参照時間が非常に長い(メインメモリを経由してCPUにデータを渡すため遅い)

・記憶容量が非常に大きい

キャッシュメモリのポイント

キャッシュメモリのポイントは、主に以下の3つです。

- キャッシュメモリのサイズが大きいほど、データを多く一時保存できる

- 高性能なCPUを選択すると、キャッシュサイズも大きくなる

- アプリケーション側が、キャッシュを効率的に使用できるかが重要

CPUがデータを読み込む順番「キャッシュメモリ(L1/L2/L3・LLC)」→「メインメモリ」

キャッシュメモリは複数存在します。CPUから近い位置(参照時間が短い位置)にあるキャッシュメモリからL1(レベル1)、L2(レベル2)、L3(レベル3)と呼びます。

レベルがあがるほどCPUから遠くに位置し、またキャッシュサイズは大きくなります。また最も遠い位置にあるキャッシュの事をLLC(Last Level Cache)と記載する場合があります。

CPUのスペックでは、LLC(多くはL3)のサイズをキャッシュサイズとして表記することが多いです。

CPUは、近い方(レベルが低い方)からデータが無いかを確認します。

キャッシュメモリにデータが無ければ、CPUはメインメモリ(主記憶装置)を確認します。

L1・・・データ無い

↓

L2・・・データ無い

↓

L3(LLC)・・・データ無い

↓

メインメモリ・・・データあった

メインメモリ(主記憶装置)から読み込んだデータはキャッシュメモリに保存されるため、同じデータや命令を読み込むときは、高速なキャッシュメモリから取得します。

| キャッシュメモリ | L1 | L2 | L3・LLC |

|---|---|---|---|

| 速さ | 高速 | 中速 | 低速 |

| 容量 | 小さい | 中間 | 大きい |

TDP:最大消費電力の目安

TDP(Thermal Design Power:熱設計電力)は、最大発熱量を表します。CPUで消費された電力の多く(全てではない)は熱に変わるため、TDPは最大消費電力の目安となります。

高性能なCPUほどTDPが高く、発熱・消費電力も高くなる傾向があります。

・CPUクーラー:CPUを冷却するためのパーツで、CPUに高負荷をかけた際のCPUの性能低下や誤作動、故障などのリスクを抑えます。最も発熱しやすいPCパーツであるCPUは、冷却が常に課題となります。CPUの性能に見合ったCPUクーラーでなければ、十分な冷却ができません。

CPUクーラーとは?PCパーツ「空冷」「水冷」選びで失敗しない方法とおすすめを初心者向けに徹底解説

・電源ユニット(PSU):電源ユニットは、マザーボードに接続された各PCパーツに電力を供給します。PCの安定動作に影響します。最も多くの電力を消費するのは、グラフィックボード(GPU)とCPUです。パソコン全体に必要な電力を計算して、適切な電源容量(W:ワット数)の電源ユニットを選びましょう。

またCPUは常に最大消費電力で動作しているわけではなく、CPUにかかる負荷に応じて消費電力が変わります。

参考:TDP(熱設計電力)から消費電力はわかるのか

参考:いまさら聞けないIT用語集 TDPってなに? 消費電力じゃないの?

公式(Intel):インテル® プロセッサーの熱設計電力 (TDP)

CPUにかかる負荷に応じて消費電力が変わる例

- 3DCG制作、動画編集、PCゲームなど

・・・CPUに高い負荷がかかり、平均消費電力は大きくなります。 - Webブラウジングなど

・・・CPUに低い負荷がかかり、平均消費電力は小さくなります。

Cinema 4D(3DCG制作ソフト)におすすめのCPU、推奨される動作環境

Cinema 4Dなどの3DCG制作ソフトを快適に動作するためには、一定の性能を持ったパソコンが必要です。CPUなどのPCパーツを選ぶ際は、以下の手順を参考にしてみてください。

- 3DCG制作ソフトのメーカーが推奨する動作環境を確認

公式サイトに掲載されています。 - 予算と性能のバランスを考えてパソコンを構成

※動作環境を最低限に満たしても快適に作業できない場合があります。性能には、一定の余裕を持たせましょう。 - 各パーツ(CPUなど)を購入する

Amazonや価格コムなどのWebサイトを利用します。

Amazonで一番売れてるCPUをチェック

Maxonが推奨するCinema 4Dの動作環境(64-bit CPU)

「CINEMA 4D 2023」の場合、使用するCPUは以下が推奨されています。

※最新情報は、公式サイトで確認してください。

公式(Maxon):動作環境

Windows:

AVXがサポートされたIntel 64-bit CPU もしくは AMD 64-bit CPU

macOS:

AVXがサポートされたIntelベースの Apple Macintoshもしくは Apple M1/M2パワーの Mac

Cinema 4Dで快適な作業を確保したい場合は、以下のCPUスペックがおすすめです。

- ビット数:Intel 64-bit CPU もしくは AMD 64-bit CPU

- 動作周波数(定格クロック):基本は2.50Ghz以上、理想は3.00Ghz以上

- コア数:基本は6コア以上、理想は8コア以上

AVXとは:小数点の計算を速くする機能

「AVX(Intel Advanced Vector Extensions)」は、小数点の計算を速くする機能(小数点の処理に特化した拡張命令)です。

Intel製・AMD製の最近発売されたCPUは、基本的に全て「AVX」を実装しています。「AVX」は、主に3DCGなどのグラフィック系アプリケーションで効果を発揮します。Cinema 4Dは「AVX」に対応したアプリケーションです。

公式(Intel):インテル® インストラクション・セット・エクステンションズ・® テクノロジー

公式(Intel):AVX2 または AVX-512 を搭載したプロセッサーは、AVX 命令をサポートしていますか?

CGを扱うソフトウェアを利用する場合、グラフィックボード(GPU)の使用は必須と考えた方がよいでしょう。

・グラフィックボード(GPU):グラフィックボードは、画像処理に特化して計算を行うGPU(半導体チップ)を搭載しています。CG制作・映像編集などを行うクリエイター向けパソコンには、必ず搭載されています。CPUに内蔵されたGPUより高性能で、処理が高速です。

グラフィックボード(GPU)とは何かを確認、クリエイター(3DCG制作)向けおすすめ紹介

・グラフィックボード(GPU)の設定:グラフィックボードの設定を見直してみましょう。

-色深度(RGBそれぞれが表示できる色数)を10bitに設定

-ドライバーの更新(不具合の修正・アップデート)

CPUのビット(bit)数とは:一度に扱えるデータ容量

ビット数とは、一度に扱えるデータ容量のことです。ビット数によって、何桁の2進数(0と1とで全ての数を表す)を処理できるか決まります。

binary digit(バイナリーディジェット)の略。

CPUには主に32bitと64bitとがあります。

- 32bitの場合:32桁の2進数を扱える

- 64bitの場合:64桁の2進数を扱える

CPUのビット数が大きいほど扱えるデータ容量が増えて、処理速度も上がります。

以前のCPUは32bitでしたが、現在のCPUは一般的に64bitです。Cinema 4Dは64bitのアプリケーションです。Cinema 4Dを利用する場合、64bitのCPU(Intel・AMD)を購入してください。

現在PCに搭載しているCPUのビット数を確認する方法(Windows10)

スタート/設定/システム/詳細情報/システムの種類

・x64ベースプロセッサなら64bit版のCPU

・x86ベースプロセッサなら32bit版のCPU

CPUの比較検討(CPUの表記を理解し、ベンチマークの数値を確認)

CPUの表記を見て性能にあたりをつけたら、ベンチマークの数値を比較しましょう。処理速度の目安が具体的な数値となって表れています。

大まかに、以下の流れでCPUの購入に至ると良いでしょう。

- 候補となるCPUを複数見つける

- 各CPUのベンチマークによる数値を比較

- 性能と値段とのバランスを考えて購入

CPU選びのポイント:「グレード(Intel・AMD)」より「世代(Intel)」「シリーズ(AMD)」に注目

Intel Core i9-13900Kの例

.png)

Ryzen 9 7950Xの例

.png)

CPU選びのポイントは、「グレード(Intel・AMD)」より「世代(Intel)」「シリーズ(AMD)」に注目することです。

IntelのCPU

・Intel Core i5-13600K(13世代)←こっちの方が処理が速い傾向にある

・Intel Core i7-12700K(12世代)

AMDのCPU

・Ryzen 5 7600X(シリーズ7)←こっちの方が処理が速い傾向にある

・Ryzen 7 5800X(シリーズ5)

CPUの性能を比較する手段「Cinebench」「PassMark」

「Cinebench」

・・・Maxonが提供するベンチマークソフトウェア。3D映像編集ソフトCINEMA 4D上でのレンダリング能力を主に計測します。数値が高いほど、高速です。

「CPUの型番+cinebench R23」と検索して、CPUのベンチマークスコアを参照してみましょう。

公式:Cinebench

参考:Cinebench R23 スコア表

「PassMark」

・・・CPUが様々な使われ方をされた場合の、総合的な性能を評価します。一般的に、信頼性の高いベンチマークと認識されています。数値が高いほど、CPUが高速です。

「CPUの型番+passmark」と検索して、CPUのベンチマークスコアを参照してみましょう。

公式:PassMark – CPU Benchmarks

参考:CPU性能比較表 | 最新から定番のCPUまで簡単に比較

コア:処理作業を行うCPUの中核

最近のCPUは、「マルチコアプロセッサー(1つのCPUの中に複数のコアが入っている)」が主流です。

「クアッドコア(4コア)」「ヘキサコア(6コア)」「オクタコア(8コア)」などがあります。コアを多く備えるほど同時並行で処理できるため、高速です。同時に行う処理がない場合は、1つのコアだけが動作します。

参考:シングルコアとマルチコアの違いは何ですか?

参考:CPUのコア

参考:CPUのマルチコアとは?メリット・デメリットとシングルコアとの違い

- Multi-Core Score(コアが複数)

・・・全てのCPU Coreを使用したときのスコア - Single-Core Score(コアが1つ)

・・・単一のCPU Coreを使用したときのスコア

CPUのベンチマーク比較例(Intel/AMD)

見る時期によって、ベンチマークの数値は多少変化します。

Intelの場合

世代(iXの後ろの数値)が新しいほど、高性能な傾向にあります。

| Intel製のCPUの名称 | PassMarkの順位 | PassMark | Cinebench R23 (Multi-Core) | Cinebench R23 (Single-Core) |

|---|---|---|---|---|

| Intel Core i5-13600K (13世代) | 1位 | 38,397 | 24,320 | 2,021 |

| Intel Core i7-12700K (12世代) | 2位 | 34,763 | 22,812 | 1,939 |

| Intel Core i9-11900K (11世代) | 3位 | 25,443 | 16,211 | 1,686 |

AMDの場合

シリーズ(Ryzen Xの後ろの数値)が新しいほど、高性能な傾向にあります。

※Ryzen 9は基本的にどのシリーズでも高性能です。

| AMD製のCPUの名称 | PassMarkの順位 | PassMark | Cinebench R23 (Multi-Core) | Cinebench R23 (Single-Core) |

|---|---|---|---|---|

| Ryzen 9 3900 (シリーズ3) | 1位 | 30,855 | 16,555 | 1,281 |

| Ryzen 5 7600X (シリーズ7) | 2位 | 28,857 | 15,315 | 1,976 |

| Ryzen 7 5800X (シリーズ5) | 3位 | 28,111 | 15,228 | 1,619 |

3DCG制作ソフトにおすすめのCPU(デスクトップPC用)

3DCG制作ソフトを使用するにあたり、CPU(デスクトップPC用)を選ぶ際のポイントを解説します。

CPUは高性能であるほど電力を消費し、また高温となります。CPUの冷却には、「CPUクーラー」と「PCケース」とが重要です。

・CPUクーラー:CPUを冷却するためのパーツで、CPUに高負荷をかけた際のCPUの性能低下や誤作動、故障などのリスクを抑えます。最も発熱しやすいPCパーツであるCPUは、冷却が常に課題となります。CPUの性能に見合ったCPUクーラーでなければ、十分な冷却ができません。

CPUクーラーとは?PCパーツ「空冷」「水冷」選びで失敗しない方法とおすすめを初心者向けに徹底解説

・PCケース:性能には影響しませんが、PCケースによってエアフローによる冷却性能(各パーツをどれだけ冷やせるか)は異なります。高性能なPCパーツで組んだパソコンほど、風通しが良いメッシュパネルのPCケースを選びましょう。

3DCG制作ソフトの利用で重要なのは、「定格クロック(動作周波数)」と「コア数」

定格クロック(動作周波数):

クロック(周期的な電気信号)が1秒間に何回発生するかを表したものです。

- 動作周波数の多い方が処理能力が高く、処理が高速

- 3DCG制作ソフトを利用する場合、基本は2.50Ghz以上、理想は3.00Ghz以上

コア数:

コアは実際にデータを処理している部分で、コア数は作業する人員(頭脳)の数です。

- コア数が多いほど処理能力が高く、処理が高速

- 3DCG制作ソフトを利用する場合、基本は6コア以上、理想は8コア以上

購入の際、複数のCPUで迷った場合は「コア数」よりも「定格クロック(動作周波数)」を基本的には優先してください。

理由は、3DCG制作ソフトを利用している最中、全てのコアが常に動作しているわけではないからです。1つずつのコアの性能(動作周波数)を重視することで、処理速度が上がると考えられます。

「PassMarkが2万以上」のCPU(3DCG制作ソフト向け-デスクトップPC用)

Cinema 4Dなどの3DCG制作ソフトを利用する場合、PassMarkの数値が2万以上のCPUだと良いでしょう。

参考:PassMark – CPU Mark

PassMarkが2万以上となるCPUの条件(目安)は、以下の2つを満たすことです。

・定格クロック(動作周波数):2.50Ghz以上

・コア数:6コア以上

Intelの場合

- 「Core i5」の12世代(Intel Core i5-12000番台)

Amazonリンク > Intel Core i5-12000 - 「Core i7」の11世代(Intel Core i7-11000番台)

Amazonリンク > Intel Core i7-11000 - 「Core i9」の10・11世代(Intel Core i9-10000・11000番台)

Amazonリンク > Intel Core i9-10000

Amazonリンク > Intel Core i9-11000

AMDの場合

- 「Ryzen 5」のシリーズ5(Ryzen 5 5000番台)

Amazonリンク > Ryzen 5 5000

※シリーズ4、6はノートPCのみ - 「Ryzen 7」のシリーズ5(Ryzen 7 5000番台)

Amazonリンク > Ryzen 7 5000

※シリーズ4、6はノートPCのみ

「PassMarkが3万以上」のCPU(3DCG制作ソフト向け-デスクトップPC用)

Cinema 4Dなどの3DCG制作ソフトを利用する場合、PassMarkの数値が2万以上のCPUだと理想的でしょう。

参考:PassMark – CPU Mark

PassMarkが3万以上となるCPUの条件(目安)は、以下の2つを満たすことです。

・定格クロック(動作周波数):3.00Ghz以上

・コア数:8コア以上

Intelの場合

- 「Core i5」の13世代(Intel Core i5-13000番台)

Amazonリンク > Intel Core i5-13000 - 「Core i7」の12・13世代(Intel Core i7-12000・13000番台)

Amazonリンク > Intel Core i7-12000

Amazonリンク > Intel Core i7-13000 - 「Core i9」の12・13世代(Intel Core i9-12000・13000番台)

Amazonリンク > Intel Core i9-12000

Amazonリンク > Intel Core i9-13000

AMDの場合

- 「Ryzen 5」のシリーズ7(Ryzen 5 7000番台)

Amazonリンク > Ryzen 5 7000 - 「Ryzen 7」のシリーズ7(Ryzen 7 7000番台)

Amazonリンク > Ryzen 7 7000 - 「Ryzen 9」のシリーズ3・5・7(Ryzen 9 3000・5000・7000番台)

Amazonリンク > Ryzen 9 3000

Amazonリンク > Ryzen 9 5000

Amazonリンク > Ryzen 9 7000

※シリーズ4、6はノートPCのみ

IntelのCPU性能比較「Core i5 / i7 / i9」(3DCG制作ソフト向き-デスクトップ用)

クリエイター向けに、IntelのCPUを紹介しています。

YouTube:【Intel vs. AMD 2023夏】超ハイエンドから省電力仕様、買い得な旧世代モデルまで!現行CPU 25製品を集めてベンチマークで徹底比較

YouTube:【2022年CPU総決算】CPU24モデルの性能を一斉比較!第13世代CoreもRyzen 7000も勢揃い!この冬のイチオシはどれだ?

YouTube:Pコア×56の最強Intel製CPU、Sapphire Rapidsこと「Xeon w9-3495X」を詳細解説!ベンチ結果&実動デモも公開

YouTube:Intel&AMDのCPU 28製品の一斉ベンチマーク結果を大公開!Alder Lake vs.Ryzen 5000の力関係を上から下まで明らかに!

YouTube:第13世代Coreハイコスパモデルの実力をいきなり公開! Core i3-13100/Core i5-13400/Core i7-13700/Core i9-13900一斉評価

AmazonでIntelのCPU一覧を確認

購入前の確認作業

- 表をスクロールして、公式サイトでスペックを確認(メモリとの相性など)

- 各CPUの名称をクリックして、Amazonで購入者のレビューを確認

| 規格 | 意味 |

| 無印 | 基準となる製品です。 |

| K | オーバークロックできる製品です。 オーバークロックは、定格の最高を上回る周波数で駆動させることです。 例えば、定格で2.5GHzのCPUを3.0GHzで駆動させます。 CPUには、一定の負荷がかかります。オーバークロックにはマザーボード側の対応が必要です。 |

| F | CPU内蔵グラフィックスを搭載していないため、別途グラフィックカードの購入が必要な製品です。 |

| KF | KとFを組み合わせた内容です。オーバークロック可能かつCPU内蔵グラフィックスが非搭載な製品です。 |

| X | クリエイター向けのCore Xシリーズです。コア数が多く高性能です。 |

| XE | クリエイター向けのCore Xシリーズ最上位です。コア数が多く高性能です。 |

| S | 通常よりも消費電力が低くなっており、その分性能が抑えられています。 |

| T | Sよりも省電力機能を強化した製品です。 |

| KS | KとSを組み合わせた内容です。オーバークロック可能かつ通常より省電力となった製品です。 |

Intel Core i9(13・12・11・10世代)のCPU比較表

| CPUの名称 | PassMark :性能目安 | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (最大クロック) | TDP :消費電力目安 | キャッシュ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼13世代 | ||||||

Core i9-13900KF | 60,135 | 24 (32) | 3.00GHz (5.80GHz) | 125W | L3:36MB | 確認 |

Core i9-13900K | 59,663 | 24 (32) | 3.00GHz (5.80GHz) | 125W | L3:36MB | 確認 |

| ▼12世代 | ||||||

Core i9-12900KS | 44,613 | 16 (24) | 3.40GHz (5.50GHz) | 150W | L3:30MB | 確認 |

Core i9-12900K | 41,559 | 16 (24) | 3.20GHz (5.20GHz) | 125W | L3:30MB | 確認 |

Core i9-12900KF | 41,525 | 16 (24) | 3.20GHz (5.20GHz) | 125W | L3:30MB | 確認 |

Core i9-12900F | 37,043 | 16 (24) | 2.40GHz (5.10GHz) | 65W | L3:30MB | 確認 |

Core i9-12900 | 35,266 | 16 (24) | 2.40GHz (5.10GHz) | 65W | L3:30MB | 確認 |

| ▼11世代 | ||||||

Core i9-11900K | 25,557 | 8 (16) | 3.50GHz (5.30GHz) | 125W | L3:16MB | 確認 |

Core i9-11900KF | 25,370 | 8 (16) | 3.50GHz (5.30GHz) | 125W | L3:16MB | 確認 |

Core i9-11900F | 23,038 | 8 (16) | 2.50GHz (5.20GHz) | 65W | L3:16MB | 確認 |

Core i9-11900 | 22,996 | 8 (16) | 2.50GHz (5.20GHz) | 65W | L3:16MB | 確認 |

| ▼10世代 | ||||||

Core i9-10980XE | 33,090 | 18 (36) | 3.00GHz (4.60GHz) | 165W | L3:24.75MB | 確認 |

Core i9-10940X | 28,243 | 14 (28) | 3.30GHz (4.60GHz) | 165W | L3:19.25MB | 確認 |

Core i9-10920X | 26,429 | 12 (24) | 3.50GHz (4.60GHz) | 165W | L3:19.25MB | 確認 |

Core i9-10900K | 23,456 | 10 (20) | 3.70GHz (5.30GHz) | 125W | L3:20MB | 確認 |

Core i9-10900X | 22,618 | 10 (20) | 3.70GHz (4.50GHz) | 165W | L3:20MB | 確認 |

Intel Core i7(13・12・11世代)のCPU比較表

| CPUの名称 | PassMark :性能目安 | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (最大クロック) | TDP :消費電力目安 | キャッシュ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼13世代 | ||||||

Core i7-13700K | 47,216 | 16 (24) | 3.40GHz (5.40GHz) | 125W | L3:30MB | 確認 |

Core i7-13700KF | 47,148 | 16 (24) | 3.40GHz (5.40GHz) | 125W | L3:30MB | 確認 |

| ▼12世代 | ||||||

Core i7-12700K | 34,716 | 12 (20) | 3.60GHz (5.00GHz) | 125W | L3:25MB | 確認 |

Core i7-12700KF | 34,532 | 12 (20) | 3.60GHz (5.00GHz) | 125W | L3:25MB | 確認 |

Core i7-12700 | 31,141 | 12 (20) | 2.10GHz (4.90GHz) | 65W | L3:25MB | 確認 |

| ▼11世代 | ||||||

Core i7-11700K | 24,663 | 8 (16) | 3.60GHz (5.00GHz) | 125W | L3:16MB | 確認 |

Core i7-11700KF | 24,106 | 8 (16) | 3.60GHz (5.00GHz) | 125W | L3:16MB | 確認 |

Core i7-11700F | 21,190 | 8 (16) | 2.50GHz (4.90GHz) | 65W | L3:16MB | 確認 |

Core i7-11700 | 19,969 | 8 (16) | 2.50GHz (4.90GHz) | 65W | L3:16MB | 確認 |

Intel Core i5(13・12世代)のCPU比較表

| CPUの名称 | PassMark :性能目安 | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (最大クロック) | TDP :消費電力目安 | キャッシュ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼13世代 | ||||||

Core i5-13600K | 38,422 | 14 (20) | 3.50GHz (5.10GHz) | 125W | L3:24MB | 確認 |

Core i5-13600KF | 38,099 | 14 (20) | 3.50GHz (5.10GHz) | 125W | L3:24MB | 確認 |

| ▼12世代 | ||||||

Core i5-12600K | 27,771 | 10 (16) | 3.70GHz (4.90GHz) | 125W | L3:20MB | 確認 |

Core i5-12600KF | 27,467 | 10 (16) | 3.70GHz (4.90GHz) | 125W | L3:20MB | 確認 |

Core i5-12600 | 21,353 | 6 (12) | 3.30GHz (4.80GHz) | 65W | L3:18MB | 確認 |

Core i5-12500 | 20,349 | 6 (12) | 3.00GHz (4.60GHz) | 65W | L3:18MB | 確認 |

Core i5-12400F | 19,750 | 6 (12) | 2.50GHz (4.40GHz) | 65W | L3:18MB | 確認 |

Core i5-12400 | 19,556 | 6 (12) | 2.50GHz (4.40GHz) | 65W | L3:18MB | 確認 |

AMDのCPU性能比較「Ryzen 5 / 7 / 9」(3DCG制作ソフト向き-デスクトップ用)

クリエイター向けに、AMDのCPUを紹介しています。

YouTube:ゲーミングCPUの大本命!「AMD Ryzen 7 7800X3D」速攻実機検証【vs. Ryzen 9 7950X3D/7900X3D、Core i9-13900Kほか】

YouTube:「AMD Ryzen 9 7950X3D」速攻性能測定! 今、最高峰のゲーミングCPUはこれです<Core i9-13900K/Ryzen 7 5800X3Dと比較>性能を100%引き出す必須設定も!

AmazonでAMDのCPU一覧を確認

購入前の確認作業

- 表をスクロールして、公式サイトでスペックを確認(メモリとの相性など)

- 各CPUの名称をクリックして、Amazonで購入者のレビューを確認

| 規格 | 意味 |

| 無印 | 基準となる製品です。 |

| G | CPU内蔵のグラフィックスを搭載している製品です。 |

| X | ベースクロックが、通常より高く設定された製品です。 |

| XT | ブーストクロックが、Xより高く設定された製品です。 |

AMD Ryzen 9(シリーズ7・5・3)のCPU比較表

| CPUの名称 | PassMark :性能目安 | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (最大クロック) | TDP :消費電力目安 | キャッシュ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼シリーズ7 | ||||||

Ryzen 9 7950X | 63,490 | 16 (32) | 4.50GHz (5.70GHz) | 170W | L3:64MB | 確認 |

Ryzen 9 7900X | 52,036 | 12 (24) | 4.70GHz (5.60GHz) | 170W | L3:64MB | 確認 |

| ▼シリーズ5 | ||||||

Ryzen 9 5950X | 45,851 | 16 (32) | 3.40GHz (4.90GHz) | 105W | L3:64MB | 確認 |

Ryzen 9 5900X | 39,288 | 12 (24) | 3.70GHz (4.80GHz) | 105W | L3:64MB | 確認 |

| ▼シリーズ3 | ||||||

Ryzen 9 3950X | 39,033 | 16 (32) | 3.50GHz (4.70GHz) | 105W | L3:64MB | 確認 |

Ryzen 9 3900X | 32,747 | 12 (24) | 3.80GHz (4.60GHz) | 105W | L3:64MB | 確認 |

AMD Ryzen 7(シリーズ7・5)のCPU比較表

| CPUの名称 | PassMark :性能目安 | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (最大クロック) | TDP :消費電力目安 | キャッシュ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼シリーズ7 | ||||||

Ryzen 7 7700X | 36,506 | 8 (16) | 4.50GHz (5.40GHz) | 105W | L3:32MB | 確認 |

| ▼シリーズ5 | ||||||

Ryzen 7 5800X3D | 27,758 | 8 (16) | 3.40GHz (4.50Ghz) | 105W | L3:96MB | 確認 |

Ryzen 7 5800X | 28,109 | 8 (16) | 3.80GHz (4.70Ghz) | 105W | L3:32MB | 確認 |

Ryzen 7 5700X | 26,703 | 8 (16) | 3.40GHz (4.60Ghz) | 65W | L3:32MB | 確認 |

Ryzen 7 5700G | 24,595 | 8 (16) | 3.80GHz (4.60Ghz) | 65W | L3:16MB | 確認 |

AMD Ryzen 5(シリーズ7・5)のCPU比較表

| CPUの名称 | PassMark :性能目安 | コア数 (スレッド数) | 定格クロック (最大クロック) | TDP :消費電力目安 | キャッシュ | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ▼シリーズ7 | ||||||

Ryzen 5 7600X | 28,713 | 6 (12) | 4.70GHz (5.30GHz) | 105W | L3:32MB | 確認 |

| ▼シリーズ5 | ||||||

Ryzen 5 5600X | 21,946 | 6 (12) | 3.70GHz (4.60GHz) | 65W | L3:32MB | 確認 |

Ryzen 5 5600 | 21,555 | 6 (12) | 3.50GHz (4.40GHz) | 65W | L3:32MB | 確認 |

Ryzen 5 5600G | 19,855 | 6 (12) | 3.90GHz (4.40GHz) | 65W | L3:16MB | 確認 |

Ryzen 5 5500 | 19,483 | 6 (12) | 3.60GHz (4.20GHz) | 65W | L3:16MB | 確認 |